EARLY CANCER DIAGNOSIS AND TREATMENT

*以下内容中所有出现的LCI指联动成像技术(LCI:Linked Color Imaging);BLI指蓝光成像技术(BLI:Blue Light Imaging)

嘉宾

後藤田卓志 | 日本大学医院

智发朝 | 南方医科大学南方医院

王东 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院

简要患者病史

男,82岁。

主诉:

确诊胃弥漫大B细胞淋巴瘤2月余,胃窦早癌半月。

现病史:

2月余前因中上腹饱胀不适于我院行胃镜检查示胃窦巨大肿物,病理:(胃窦)B细胞源性非霍奇金淋巴瘤,结合形态结构及免疫组化结果,考虑胃原发性高级别B细胞性淋巴瘤,肿瘤科予R-miniCHOP(利妥昔单抗 700mg d0,环磷酰胺600mg d1,长春新碱1mg d1,地塞米松7.5mg d1-5,多柔比星40mg d1)2次化疗,同时根除HP治疗。第3次入院化疗时复查胃镜发现胃窦0-IIc黏膜病变,活检病理:腺上皮高级别上皮内瘤变,伴局灶癌变(中分化腺癌),拟入院行ESD手术。

镜下所见:

胃窦小弯侧偏前壁严重萎缩肠化背景内见一粗糙发红区域,整体呈轻微凹陷,范围约3.0X2.5cm,靛胭脂染色示病变边界清晰,胃小区及胃小沟紊乱,LCI模式下紫红色混杂橘色,紧邻病变肛侧见一大小约0.6cm愈合期溃疡,周边呈瘢痕样改变。BLI放大模式下病变整体呈棕褐色,病变边缘清晰。ME-BLI模式下病变整体呈棕褐色,病变边缘清晰,MS结构呈叶片样,大小不,方向性不一致,MV扩张,扭曲。

术前诊断:

胃窦原发性B细胞性淋巴瘤化疗后

胃窦黏膜内腺癌(中分化)

【术前精查】(0'00"-3'50")

精查要点:

术前的精查对确定病变的深度、范围非常必要。

胃窦小弯侧偏前壁见一0-Ⅱc型发红病变,范围约3.0X2.5mm,靛胭脂染色示病变边界清晰,表面发红,LCI模式下呈特征性紫红色混杂橘色。

LBI放大模式下病变整体呈棕褐色,边缘清晰,MS结构呈叶片样,大小不一,方向性不一致,微血管扩张,扭曲。

术前活检结合术中放大精查均排除肛侧溃疡为肿瘤性病变。

【ESD操作】

术中要点:

1.【标记3'50"-5'50"】在病变边缘0.5cm处环周标记。

2.【黏膜下层注射:5'50"-7'50"】用黏膜注射针行粘膜下注射,注射液为靛胭脂+玻璃酸钠+生理盐水混合溶液,肛侧因溃疡瘢痕影响抬举不佳。

3.【黏膜层切开:7'50"-11'40"】病变抬举好,环周切开。

4.【黏膜下层剥离:11'40"-34'00"】 补充注射液后逐渐于粘膜下层剥离,剥离过程中,见固有肌层多条穿支血管,用刀头电凝止血和预处理,病变边缘外肛侧邻溃疡处明显瘢痕纤维化,小心谨慎剥离,逐步完整剥离病变。

5.【创面处理:34'00"-35'55"】 检查创面,无穿孔,残留血管行电凝处理,冲洗未见活动性出血。

6. 取出切除病变充分伸展固定送检。

术后总结

白光内镜仍是常规筛查的重要手段,对于如何在广泛萎缩肠化的胃黏膜背景内识别出早期肿瘤性病变,LCI结合BLI放大观察具有较好的优势。此病变附近肛侧合并溃疡瘢痕,术前活检+放大精查将溃疡瘢痕和进展期癌进行鉴别,病变虽然邻近溃疡瘢痕,但存在明显界限,可行ESD治疗。术中充分注射,便于安全剥离;剥离过程中,见固有肌层较粗穿支血管,可用刀头或止血钳电凝止血和预处理;病变边缘外肛侧邻溃疡处明显瘢痕纤维化,由于黏膜下层无法隆起,可从瘢痕周围能隆起处开始剥离,逐步向瘢痕处靠拢,保持视野清晰的同时小心谨慎紧贴固有肌层剥离,逐步完整剥离病变。

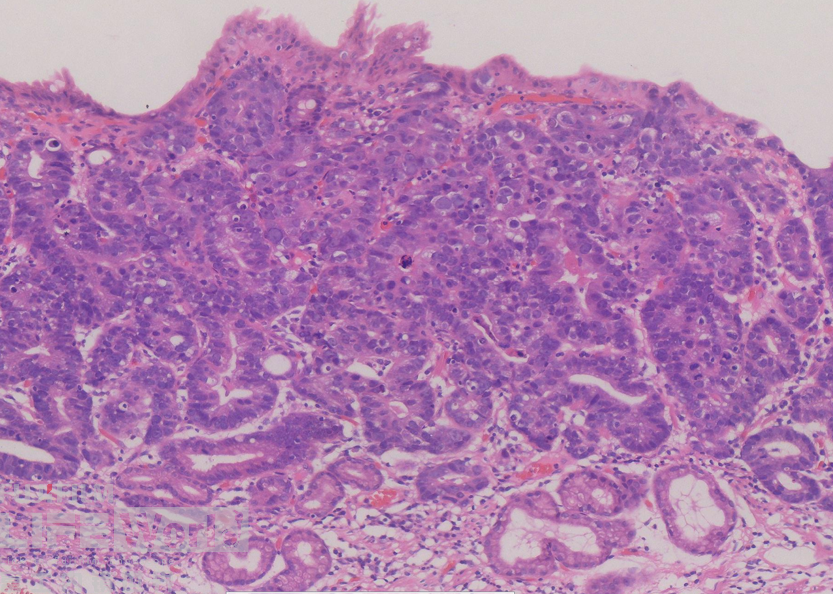

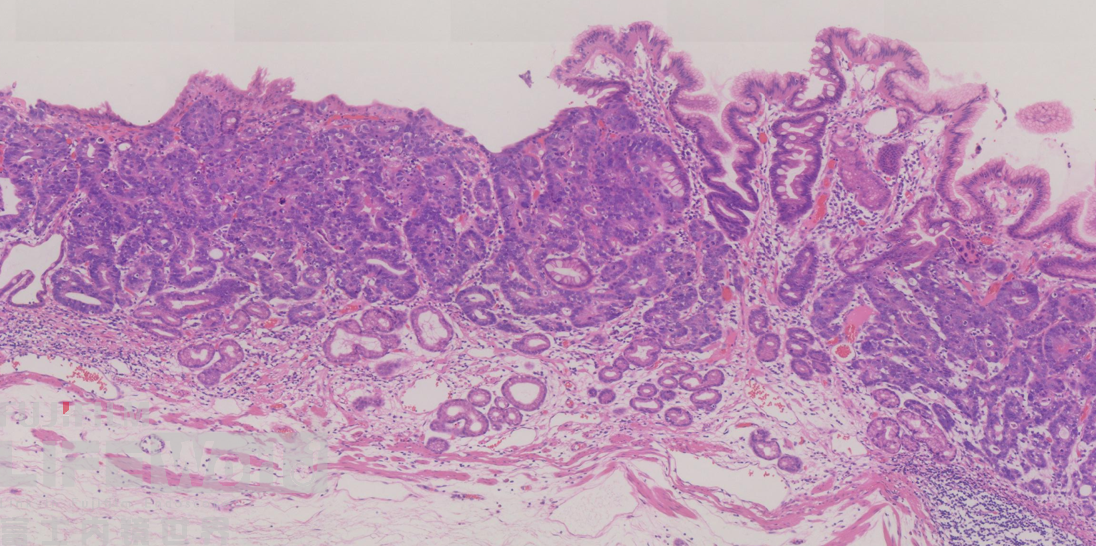

术后病理

胃窦ESD标本:大小4.5x3.3cm,病变范围3.2x2.5cm;

组织学类型:中分化管状腺癌(Tub2);

大体分型:Type 0- IIc;

浸润深度:黏膜固有层(pT1a(M));

未见血管及淋巴管内癌栓;

切缘:垂直切缘和水平切缘阴性。

免疫组化:2007117﹣B04#:肿瘤细胞CK7(﹣)、CK20(+)、CDX2(+)、Muc2(﹣)、Muc5AC (﹣)、Muc6(﹣)、P53(﹣)、Her2(1+)、Ki67(80%+)、CD31示血管内癌栓(﹣)、D2 ﹣40示淋巴管内癌栓(﹣)、Desmin示粘膜平滑肌破坏(﹣)。

Q&A环节(专家解答请观看视频)

Q1:有瘢痕病灶的手术策略以及透明帽的选择

Q2:请问用的哪种黏膜下注射液体?

Q3:黏膜预切开的时候如何避免出血?

Q4:靛胭脂+玻璃酸钠+生理盐水的配比是多少?

Q5:肠道术前放大精查常规用结晶紫染色判断Pit pattern吗? 可以分享一下肠道美兰染色的经验吗?

Q6:麻烦介绍病变黏膜下纤维化明显处ESD的技巧

*术者使用器械:

ELUXEO 7000

EG-760Z(放大观察镜)

EG-760CT(上消化道治疗镜)

出处:2023年3月28日 镜诚所治消化道内镜治疗专栏沙龙 第11期